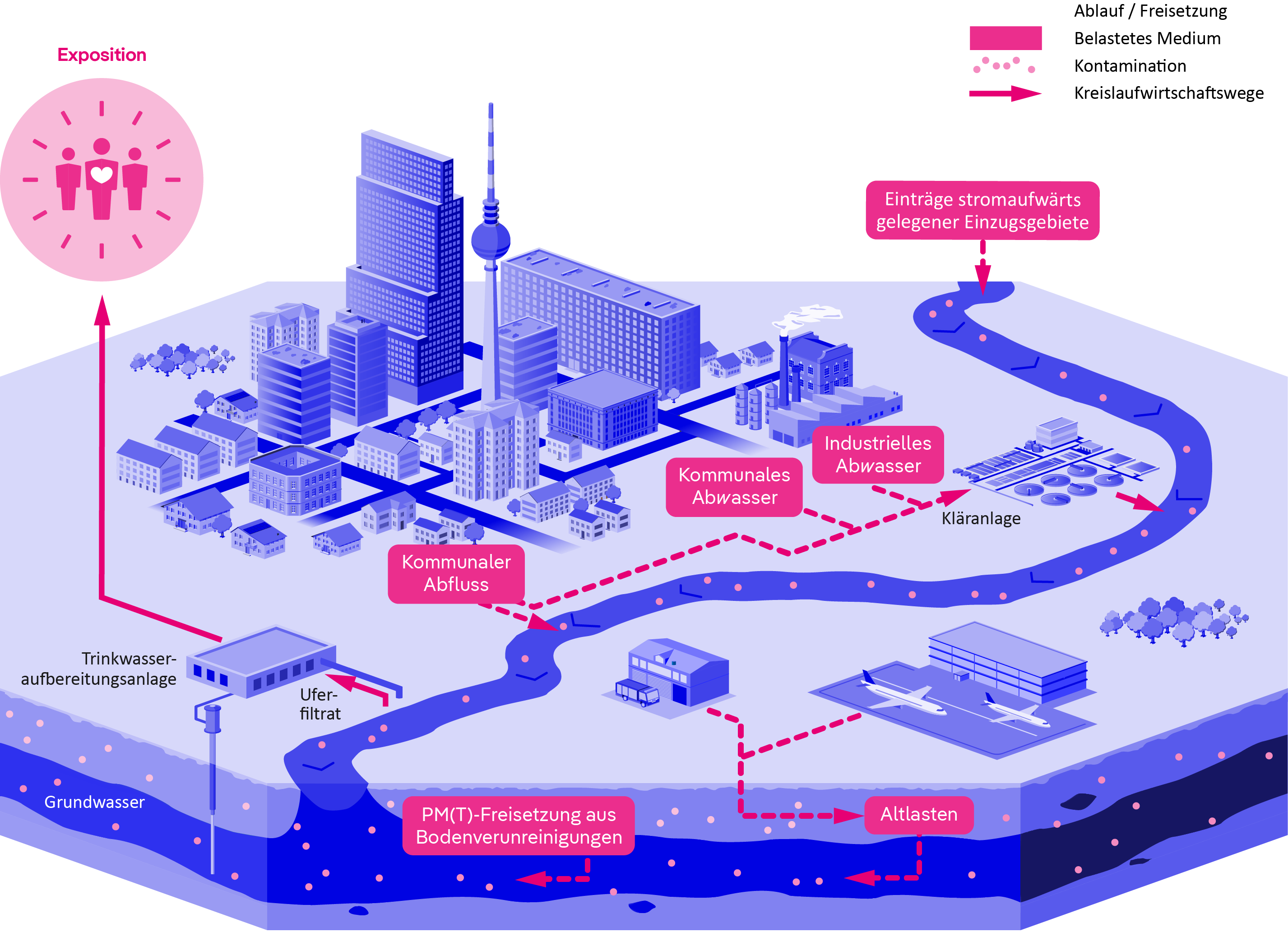

Der europäische Green Deal hat einen Wettlauf um die Förderung der Ressourcennutzung und den Übergang von einer linearen zu einer Kreislaufwirtschaft ausgelöst. Eine der größten Herausforderungen für das Erreichen der Kreislaufwirtschaftsziele der EU stellt das Vorliegen von Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) im Boden und im Wasserkreislauf dar. Diese anthropogenen, biologisch nicht abbaubaren und extrem stabilen „Ewigkeitschemikalien“ stehen im Fokus der EU-Forschungs- und Regulierungsagenda. Sie werden in der aktualisierten Trinkwasserrichtlinie (2020/2184) reguliert und bei der Überarbeitung der Richtlinie über Umweltqualitätsnormen für Wasser (2008/105/EG) und der Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG) berücksichtigt.

Das Vorkommen von PFAS und anderen industriellen, persistenten, mobilen und potenziell toxischen Verbindungen (iPM(T)s) in der Umwelt stellt die EU vor besondere Herausforderungen, da diese nachweislich negative Auswirkungen auf Umwelt und menschliche Gesundheit haben. Um die Ziele des europäischen Green Deals sowie des Aktionsplans zur Vermeidung von Umweltverschmutzung und des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft zu erreichen, sind innovative Ansätze notwendig, um das Vorkommen und die Beseitigung dieser synthetischen Verbindungen zu adressieren. Genau darauf konzentrierte sich das im April 2025 endende Projekt PROMISCES (Preventing Recalcitrant Organic Mobile Industrial chemicalS for Circular Economy in the Soil-sediment-water system).

Das PROMISCES-Projektteam, unter der Leitung des französischen geologischen Dienstes (BRGM), vereinte über dreieinhalb Jahre 27 Partner aus neun Ländern. Gemeinsam untersuchten sie in sieben europäischen Fallstudien das Vorkommen von PFAS und iPM(T) entlang fünf spezifischer Kreislaufwirtschafts-Routen, in denen Ressourcen wie Wasser oder Nährstoffe recycelt werden. Das KWB spielte eine Schlüsselrolle, mit einem Fokus auf Probenahme in Berlin sowie Modellierung und Bewertung von Gesundheitsrisiken. Am KWB waren 19 der insgesamt 45 Mitarbeitenden in fünf der sechs Forschungsgruppen aktiv, ebenso wie zahlreiche Studierende, die während der Projektlaufzeit an PROMISCES beteiligt waren. Dies unterstreicht nicht nur die Vielfalt der Expertise und Forschungsarbeit am KWB, sondern auch den erheblichen Aufwand, der für die Planung, Organisation, Überwachung, Probenahme, Entwicklung, Modellierung und Projektsteuerung der verschiedenen praktischen und technischen Aspekte des Projekts erforderlich war.

Berliner Fallstudie: PFAS im urbanen Wasserkreislauf

Die Fallstudie in Berlin wurde von den Berliner Wasserbetrieben (BWB) geleitet, unter Beteiligung des Umweltbundesamtes (UBA), der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) und des KWB. Die Partner analysierten gemeinsam das Vorkommen von PFAS und iPM(T)s, beispielsweise in indirekten industriellen Einleitungen und entwickelten einen toxikologischen Bewertungsablauf für diese Stoffe im teilgeschlossenen urbanen Wasserkreislauf Berlins.

Das KWB übernahm die strategische Planung und Durchführung der Probenahme und konzentrierte sich auf Monitoring und Modellierung des Verbleibs und Transports von PFAS und iPM(T)s in urbanem Abfluss, Oberflächenwasser und Grundwasser. Besonders wichtig war dabei die Quantifizierung von PFAS und iPM(T)s im Regenabfluss. Die Analyse auf bekannte Substanzen erfolgte in den Laboren der BWB, während Forschende der BfG über einen Non-Target-Ansatz die Proben auf Substanzen untersuchten, welche bislang nicht in Monitoringprogrammen integriert sind. Die toxikologische Analyse und Bewertung erfolgte schließlich beim UBA und beim Projektpartner BioDetection Systems (BDS).

Entlang des urbanen Wasserkreislaufs erfolgten Probenahmen von Abwasser und urbanem Regenabfluss in einem Teilgebiet von Berlin-Reinickendorf, um Faktoren zu identifizieren, die zu einer Kontamination führen und potenzielle Quellen für Industriechemikalien darstellen könnten. Basierend auf den Überwachungsergebnissen wurde ein geeigneter Modellierungsansatz entwickelt, um das Management des urbanen Wasserkreislaufs zu optimieren, darunter die Fähigkeit, ein breites Spektrum von PFAS zuverlässig zu erkennen.

Monitoring von Regenabfluss und Oberflächenwasser

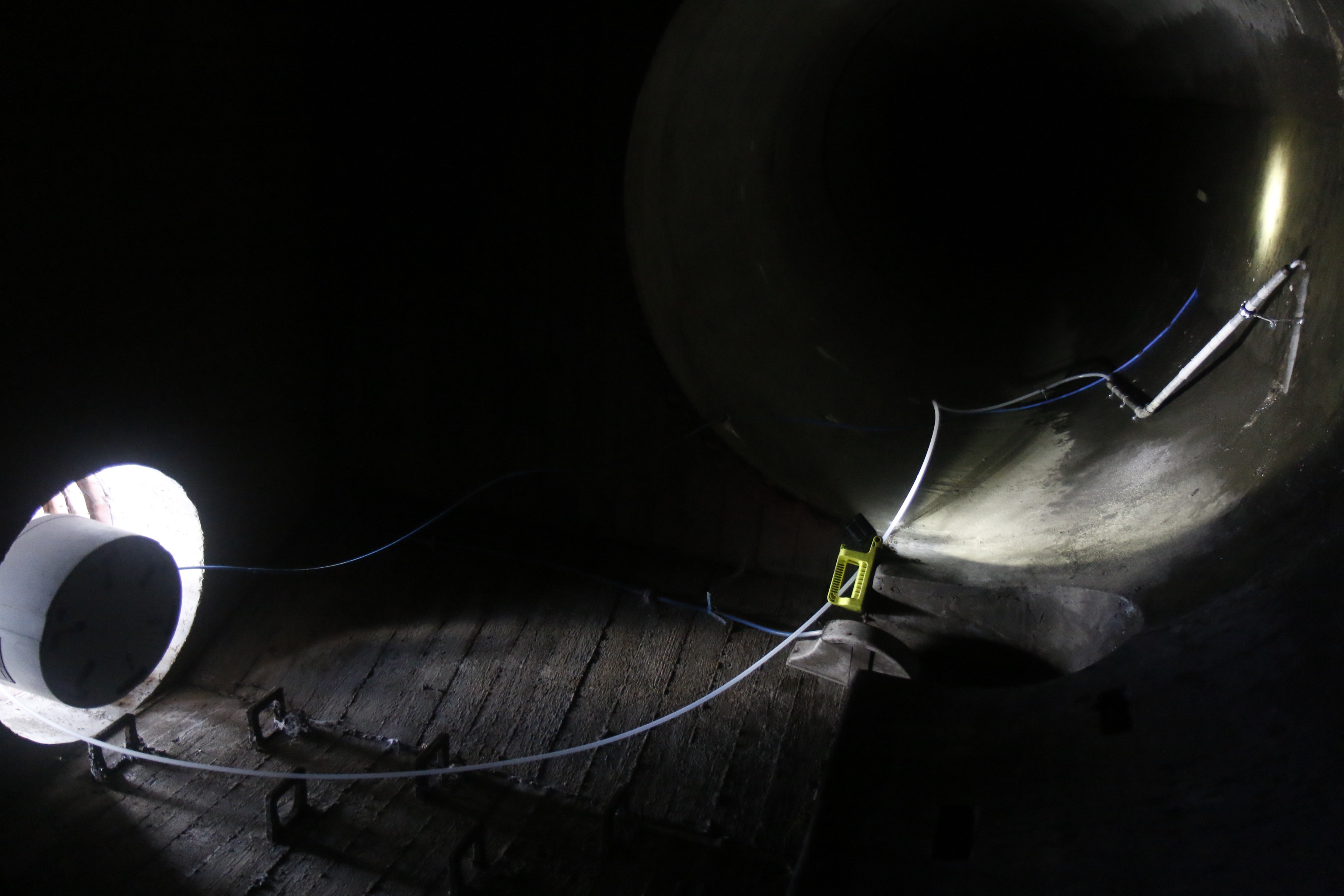

Im Jahr 2023 wurden im Berliner Stadtteil Reinickendorf über 8 Monate Proben von Regenabfluss zweier verschiedener Industriestandorte genommen. In den Regenwasserkanälen dieser Standorte, die den Regenabfluss zum nächstgelegenen Oberflächengewässer, dem Flughafensee, leiten, wurden Durchflussmessgeräte und automatische Probenehmer installiert. Während 24 Regenereignissen wurden Proben so genommen und aufbereitet, dass sie die Durchschnittskonzentrationen der Ereignisse widerspiegeln. Die Analysen ergaben, dass 13 der 26 untersuchten PFAS nachgewiesen wurden, neben anderen PMT-Stoffen.

Um die Relevanz der gemessenen Konzentrationen zu bewerten, wurden diese mit dem Grenzwert für PFAS-Konzentrationen verglichen, der in der aktuellen Überarbeitung der Richtlinie über Umweltqualitätsnormen (2013/39/EU) diskutiert wird. Umweltqualitätsnormen stellen dabei Schwellenwerte dar, oberhalb derer ein negativer Effekt auf die aquatische Umwelt wahrscheinlich ist. Dieser Schwellenwert liegt bei 4,4 ng/L PFOA-Äquivalenten für die Summe von 24 PFAS. PFOA-Äquivalente sind standardisierte Maßeinheiten, die verwendet werden, um die relative Toxizität und Umweltbelastung verschiedener PFAS im Vergleich zu Perfluoroctansäure (PFOA) zu bewerten. Zur Bestimmung des PFOA-Äquivalents wird ein relativer Potenzfaktor (RPF) angewendet, der die gemessenen Konzentrationen von 24 definierten PFAS auf die Toxizität von PFOA normiert.

Die Untersuchung der beprobten Regenabflüsse zeigt, dass die durchschnittlichen PFOA-Äquivalentwerte den vorgeschlagenen Schwellenwert erreichen und die Höchstwerte diesen um mehr als das Zehnfache übersteigen. Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass die Einleitung von Regenabflüssen zur Belastung von Oberflächengewässern und dem Erreichen des Schwellenwertes beitragen kann. Die Konzentrationen von PFAS im Regenabfluss sind jedoch geringer als z.B. in Abläufen kommunaler Kläranlagen. Zudem gilt der Schwellenwert nicht für Regenabfluss, sondern für Oberflächengewässer, sodass eine Überschreitung vom Verdünnungsfaktor abhängt. Allerdings kann bei Regenereignissen der Regenwasseranteil im Gewässer, insbesondere in kleineren städtischen Fließgewässern, deutlich über 50% betragen.

Aufbau einer Messstelle im Regenkanal

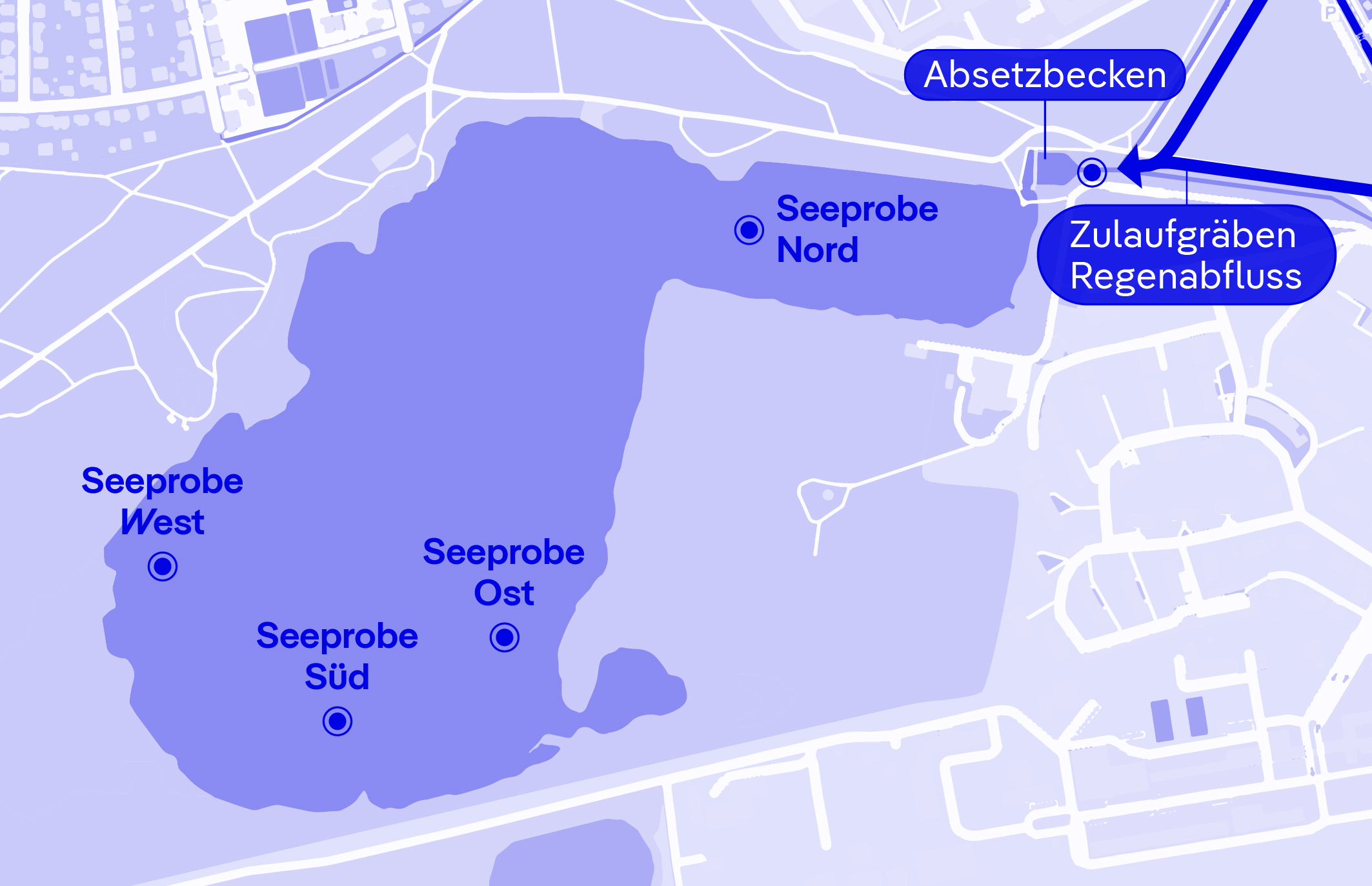

Zur Bewertung der Auswirkungen von Regenwassereinleitungen auf einen urbanen See wurden Proben aus dem Flughafensee entnommen. Dieser See befindet sich nahe einer Altlast, die durch den langjährigen Betrieb des Flughafens Tegel entstanden ist. Zudem erhält der See Einleitungen von Regenabfluss aus einem Einzugsgebiet, das das zuvor untersuchte Industriegebiet einschließt. Die Ergebnisse wiesen neun PFAS-Verbindungen nach und zeigten, dass die PFAS-Konzentrationen im See sogar etwa zehnmal höher waren als im Regenabfluss. Dies könnte entweder auf eine langfristige Akkumulation von Regenwassereinträgen oder auf eine Kontamination durch belastete Grundwasserströme zurückzuführen sein. Um diese Hypothesen weiter zu untersuchen, wurden Proben aus nahe gelegenen Grundwassermessstellen und Seesedimenten genommen.

Beprobung des Tegeler Flughafensees

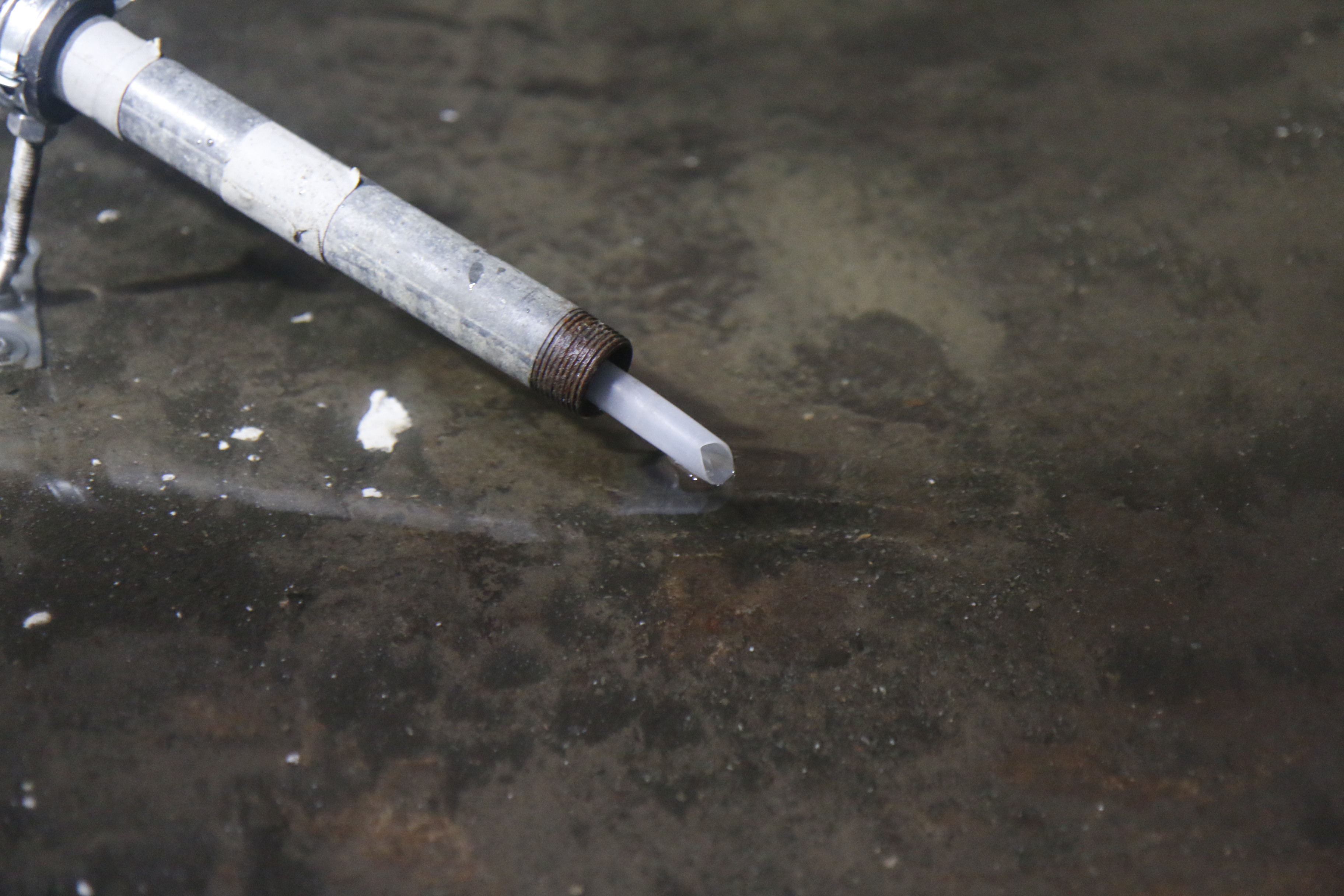

Probenahme Grundwasser und Seesedimente

Grundwasser- und Seesedimentproben sollten die Rolle des Flughafensees als mögliche Quelle für die Migration von PFAS und anderen iPM(T) in den angrenzenden Grundwasserleiter untersuchen. Der nördlich des ehemaligen Flughafens Tegel gelegene See ist mit einer maximalen Tiefe von 34 m der tiefste See Berlins. Die örtliche Grundwasserströmung verläuft von Ost nach West, was zu effluenten Verhältnissen (Übertritt von Grundwasser in den See) am Ostufer und influenten Verhältnissen (Übertritt von Wasser aus dem See in das Grundwasser) am Westufer führt. Es wurden drei flache Grundwassermessstellen im Zu- und Abstrom des Sees beprobt. Zusätzlich wurden an vier Stellen am Seeboden ungestörte Sedimentkerne zur Analyse auf PFAS und iPM(T) entnommen.

Der Sedimentkernbohrer wurde vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) in Berlin bereitgestellt. Die Aufbereitung der Sedimentproben und die Analyse auf extrahierbares organisch gebundenes Fluor (EOF) wurde von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin durchgeführt.

Die Sedimentkerne des Flughafensees wurden auf 39 PFAS-Verbindungen mittels Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS/MS) analysiert. In allen untersuchten Sedimenten wurden messbare PFAS-Konzentrationen festgestellt. Besonders nahe dem Zufluss des Regenwassers in den See (Seeprobe Nord) waren die PFAS-Konzentrationen hoch, z.B. N-MeFOSAA (42 μg/kg) und N-EtFOSAA (24 μg/kg). Diese Substanzen, die als Vorläufersubstanzen (engl. precursors) von Perfluoroctansulfonat (PFOS) gelten, deuten auf eine historische Kontamination durch industrielle Abwässer oder Löschschaum hin.

Es wurden jeweils drei Proben aus einer Grundwassermessstelle im Zustrom und zwei Messstellen im Abstrom des Sees entnommen. Während im Zustrombereich kurzkettige PFAS-Verbindungen wie PFBA, PFBS und PFHxA dominierten, waren die abströmigen Proben stark von PFOS geprägt.

Langfristige Risiken und Handlungsempfehlungen

Die Ergebnisse der Untersuchung deuten darauf hin, dass die PFAS-Belastung des Sees eher mit dem Grundwasserzustrom und einer möglichen Remobilisierung aus den Sedimenten zusammenhängt, als mit dem Regenwasserzufluss. Selbst wenn die direkten Quellen der PFAS-Kontamination reduziert oder beseitigt werden, besteht möglicherweise immer noch ein langfristiges Kontaminationsrisiko durch Sedimente, die kontinuierlich PFAS in den Grundwasserleiter freisetzen. Es sind jedoch weitere Untersuchungen des Grundwassers, der Sedimente und der Langzeitwirkung früherer Eintragsquellen notwendig.

Dieser Fall zeigt eindrücklich, wie komplex die Erfassung von PFAS-Belastungen in der Umwelt sein kann – ein Problem, das noch viele Jahre Aufmerksamkeit erfordern wird.

Modell zur Bewertung gesundheitlicher Exposition

Neben den Aktivitäten in Berlin entwickelte das KWB gemeinsam mit der spanischen Technologie- und Forschungseinrichtung Eurecat ein Modell zur Bewertung gesundheitlicher Exposition (Human Health Exposure Assessment, kurz HHEA). Dieses Modell kann das Risiko erhöhter Schadstoffbelastungen für mehrere Expositionspfade miteinander vergleichen. So können Wasserversorger feststellen, welche davon ein besonderes Risiko darstellen und welchen bevorzugt durch Präventions- oder Sanierungsmaßnahmen begegnet werden sollte. Außerdem beleuchtet es Expositionswege wie den Trinkwasserkreislauf und die Wiederverwendung von Wasser in der Landwirtschaft. Auch das HHEA-Modell wird nach Abschluss des Projekts im Mai 2025 veröffentlicht und als Open Source Lösung bereitgestellt.

Innovative Ansätze für eine nachhaltige Zukunft

Das PROMISCES-Projekt lieferte wichtige Erkenntnisse und innovative Lösungen, um PFAS-Belastungen effektiv zu überwachen, Risiken zu bewerten und Maßnahmen zur Reduzierung sowie zur Vermeidung weiterer Belastungen zu entwickeln. Dazu zählen technische Lösungen für die Sanierung von Böden und Grundwasser, die Behandlung von Deponiesickerwasser sowie die Trinkwasseraufbereitung. Ergänzend wurden Managementansätze wie die Substitution persistenter Chemikalien durch weniger problematische Stoffe erarbeitet.

Kostenloses Entscheidungshilfe-Tool

Ein zentrales Ergebnis des Projekts ist das open source Decision Support Framework (DSF), ein Entscheidungshilfe-Tool, das praktische Lösungen für Prävention, Überwachung und Behandlung persistenter Schadstoffe bietet. Entwickelt wurde das DSF unter der Federführung des französischen Nationalen Instituts für Industrieumwelt und -risiken (INERIS), der niederländischen Behörde für Öffentliche Gesundheit und Umweltschutz (RIVM) sowie Eurecat. Als Wissensplattform wird es Endnutzern wie Wasserversorgern, der chemischen Industrie und politischen Entscheidungsträger:innen nach Projektabschluss im Mai 2025 zur Verfügung stehen.

(Warum) ist es wichtig, zu kommunizieren?

Am 19. Juni 2024 organisierte das KWB eine sogenannte „WasserWerkstatt“ zum Thema PROMISCES und PFAS. Diese Veranstaltung erregte großes Interesse und zog zahlreiche Stakeholder an, darunter Mitarbeitende verschiedener Berliner Bezirksämter sowie anderer Städte in Deutschland, Politiker:innen und lokale Entscheidungsträger:innen. Neben den Beiträgen der PROMISCES-Partner vom KWB (Daniel Wicke) und BWB (Regina Gnirß, Fiona Rückbeil, Frederik Zietzschmann) präsentierte Astrid Klose von der Berliner Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (assoziierter Partner in PROMISCES) den aktuellen Wissensstand zu PFAS in Boden und Grundwasser in Berlin. Solche öffentlich finanzierten Veranstaltungen zu zentralen Themen des Wasserkreislaufs und der Kreislaufwirtschaft sind entscheidend, um das Bewusstsein zu schärfen und Diskussionen über den bestmöglichen Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit zu fördern.

Beim Einbinden dieses Videos können Cookies von Dritten gesetzt werden. Sie müssen dem zustimmen, wenn sie das Video ansehen möchten. Sie können Ihre Entscheidung später in der Datenschutz-Einstellungen ändern.

Schadstofffreie Kreislaufwirtschaft

Das Projekt PROMISCES hat einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen durch PFAS geleistet. Die Berliner Fallstudie und die Arbeiten des KWB haben entscheidend dazu beigetragen, den Eintrag von PFAS in den urbanen Wasserkreislauf besser zu verstehen und gezielten Gegenmaßnahmen den Weg zu ebnen. Damit rückt die Vision einer nachhaltigen und schadstofffreien Kreislaufwirtschaft im Wassersektor ein Stück näher.

Videos zu PFAS und PROMISCES von den Berliner Wasserbetrieben

Beim Einbinden dieses Videos können Cookies von Dritten gesetzt werden. Sie müssen dem zustimmen, wenn sie das Video ansehen möchten. Sie können Ihre Entscheidung später in der Datenschutz-Einstellungen ändern.

Beim Einbinden dieses Videos können Cookies von Dritten gesetzt werden. Sie müssen dem zustimmen, wenn sie das Video ansehen möchten. Sie können Ihre Entscheidung später in der Datenschutz-Einstellungen ändern.